|

|

陈中华:最高人民法院和人民检察院,形式主义官僚主义相当严重

目前,当事人对地方人民法院的判决不服,上诉申诉到最高人民法院和最高人民检察院。最高人民法院和最高人民检察院往往是一级一级向下转。我认为:国家设立最高人民法院和最高人民检察院的目的,就是为了让不服基层人民法院判决的人民上诉申诉而设立的,如果最高人民法院和最高人民检察院对上诉申诉的案件不实行直接审判,一转了事,那最高人民法院和最高人民检察院根本就没有存在的必要。同理,其他的党政司法机关也一样。

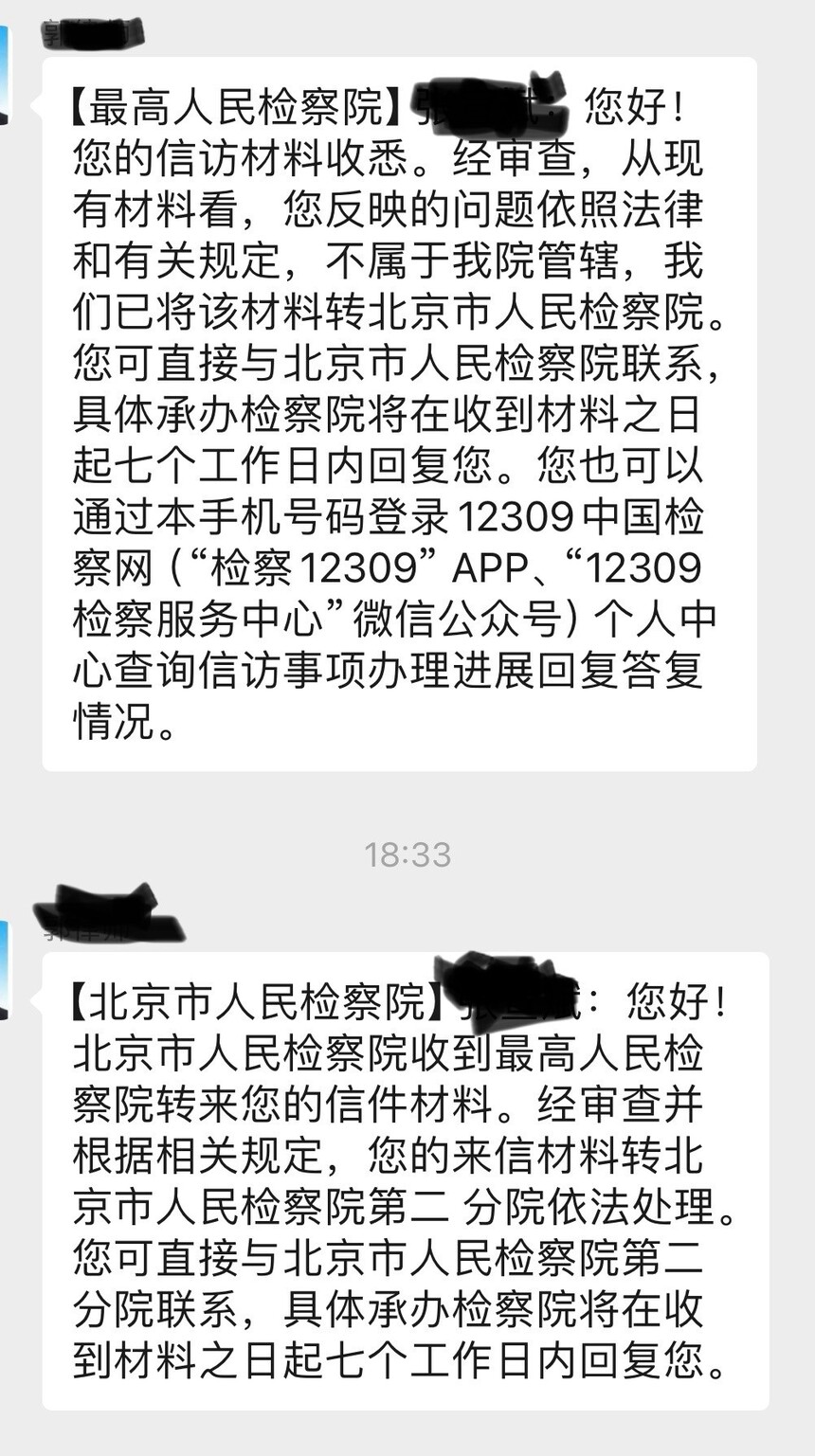

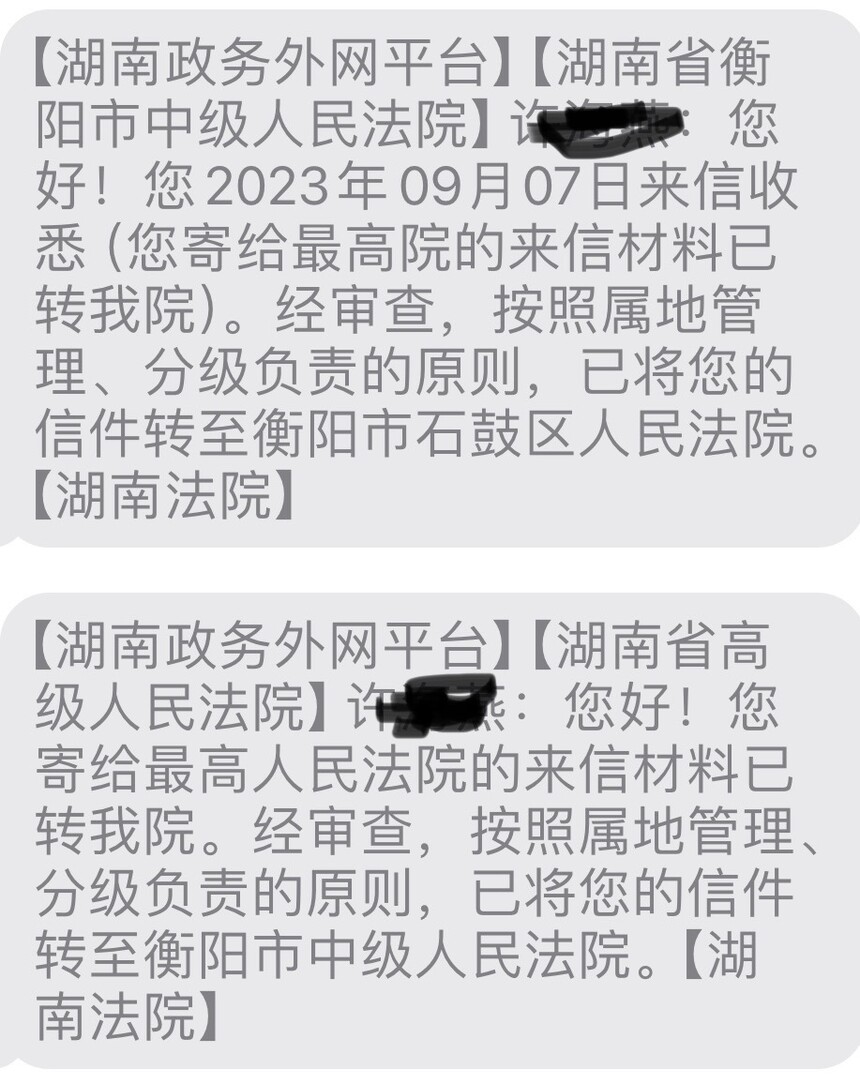

一、形式主义与官僚主义的现实镜鉴 党的十八大以来,纠治"四风"取得历史性成就,但官僚主义正以"隐性化""不作为"等变种形式顽固存在。部分领导干部调研流于"打卡式走访",下级便炮制"景观式政绩";决策层脱离实际层层加码,执行端则催生数据造假之风。这种"上有所好,下必甚焉"的传导效应,本质是责任链条的断裂与担当精神的消解。正如十九大党章特别强调领导干部需"反对形式主义、官僚主义",整治顽疾必须抓住"关键少数",对失责者实行"一案双查",既追究直接责任也倒查领导责任。 二、最高司法机关的职能异化之痛 当前司法申诉体系存在显著梗阻:当事人不服地方判决上诉至最高人民法院,案件却被逐层转回原审法院审查再审,形成"起点即终点"的循环怪圈。这种"一转了之"的处理模式,实质是对"最高审判机关"职能定位的背离。从司法原理看,最高人民法院的设立初衷本是通过提级审判打破"地方保护主义"窠臼,若将纠错权交还原审机关,无异于让"运动员"兼任"裁判员",违背人性规律与权力监督逻辑。正如信访案例所示:某申诉材料经最高检→北京检→北京二分检,最高法→湖南高院→衡阳中院→石鼓法院的流转,最终回到争议源头,折射出司法层级监督的失效。 三、司法不公的系统性风险警示 司法作为社会正义的最后屏障,其公信力一旦受损将引发连锁危机。地方法官对法律的随意解释,不仅导致个案失衡,更迫使当事人陷入"上诉-申诉-信访"的无限循环,催生"信访不信法"的治理困境。极端案例中,部分当事人因投诉无门而采取自残、报复社会等非理性行动,直接威胁社会稳定。历史镜鉴尤为深刻:清末司法腐败与文字狱并行,致使民众在列强入侵时冷眼旁观、甚至助纣为虐,最终加速王朝覆灭。当下若任由司法官僚主义蔓延,将重蹈"民心尽失"的覆辙。 四、重构司法监督体系的破局之道 破解困局需从三方面切入: 1. 提级审判制度化:最高人民法院对重大申诉案件实行"垂直审理",绕过原审法院直接组成合议庭,通过"审判中心主义"确保纠错实效; 2. 责任倒查常态化:建立"错案终身追责+领导连带追责"机制,对因贪腐或过失导致错案的司法人员,无论退休与否均严肃查处; 3. 党的领导具体化:党委政法委需加强对司法个案的合规性监督,既保障法院依法独立审判,又防止其沦为"权力孤岛",通过定期评查、司法巡查等方式织密监督网络。 五、司法公正的政治经济学逻辑 从政权稳固视角审视,司法公正本质是"低成本高收益"的政治投资:短期看,提级审判会增加最高法办案压力,但长期将形成"公正威慑"——地方法官因忌惮追责而审慎用权,从源头上减少错案发生。正如哲人所言:"一次不公正的判决,其恶果超过十次犯罪。"当每个当事人都能在司法程序中感受到公平,法治信仰才能真正扎根,党的执政基础才能坚如磐石。这既是对"以人民为中心"发展思想的践行,更是对"跳出历史周期率"的主动回应。 结语:司法领域的形式主义官僚主义整治,不是简单的工作作风调整,而是关乎党和国家前途命运的政治工程。唯有以刀刃向内的勇气革新审判监督机制,让最高司法机关真正成为"正义的终审阀",才能在新时代赢得民心、守住根基,实现"法治中国"的长治久安。 北京中公法律咨询中心主任陈中华

|