|

|

陈中华:湖北婚检艾滋病隐瞒的事件,暴露出医生陷入两难的境地 近日,湖北发生的这起婚检艾滋隐瞒事件,如同一枚投入平静湖面的巨石,激起了公众对医疗伦理与法律制度的激烈讨论。这起事件看似简单,却深刻暴露出当前婚检制度与隐私保护制度存在的深层矛盾,折射出公共卫生安全与个人权利之间的复杂博弈,也暴露出了医生陷入两难的境地。 这起事件的经过令人痛心:婚检医生依规将女方的艾滋病检测结果上报疾控中心,女方得知结果后却要求医生保密,并执意完成结婚流程。全然不知真相的男方在婚后不幸感染。悲愤交加的男方不仅威胁医生人身安全,还向卫健委投诉医生失职,最终导致医生被停职。这场悲剧中,医生的处境尤为尴尬——他的每一步操作都严格遵循《艾滋病防治条例》,依法履行了对患者隐私的保护义务,却依然成为矛盾焦点,承受着来自各方的指责与压力。 这并非个例。类似困境频繁上演:曾有医生因向男方透露女方艾滋检测结果,被女方以侵犯隐私为由投诉,最终被停职、丢了工作;而选择严守保密规定的医生,又可能因未及时提醒潜在感染者,在悲剧发生后成为众矢之的。医生们陷入“说也错,不说也错”的两难境地,根源在于制度设计的不完善。

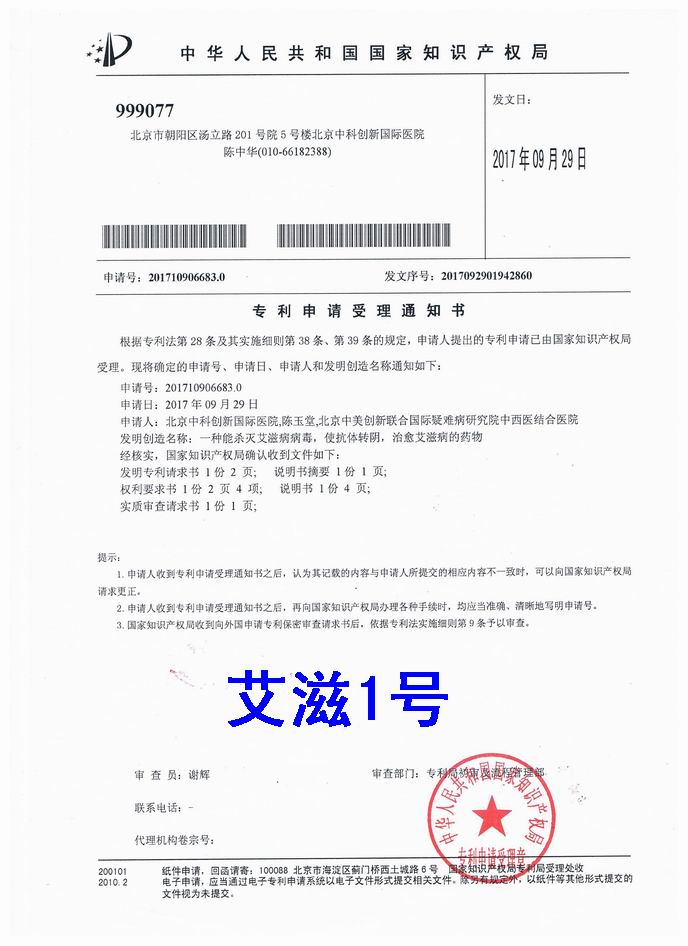

回溯婚检制度的变革历程,能更清晰地看到问题所在。1996年,强制婚检制度旨在通过医学筛查,保障婚姻健康与公共卫生安全;而2003年新婚姻法取消强制婚检,初衷是尊重公民隐私权,减少行政干预。然而,制度的调整在释放个体自由的同时,却留下了重大安全隐患。自2003年以来,因一方隐瞒艾滋病情导致伴侣感染的案例屡见不鲜:河北某男子婚前隐瞒病情致妻子感染,最终被诉诸法庭;多地出现类似事件,受害者维权无门,公共卫生风险不断累积。 这场困局的核心矛盾,在于隐私权保护与公共安全责任的失衡。一方面,《艾滋病防治条例》明确规定,医疗机构需严格保护患者隐私,仅能将检测结果告知本人;另一方面,艾滋病作为严重威胁生命健康的传染性疾病,其传播可能对配偶、家庭乃至社会造成不可逆转的伤害。在婚姻这一高度亲密且具有法定责任的关系中,单向的隐私保护制度,使得一方的知情权与生存权被置于危险境地。 破解这一困局,需要重新审视制度设计。是否应当针对艾滋病等高危传染病,在婚姻关系中建立特殊的信息披露机制?例如,可借鉴部分国家的做法,要求婚检机构在发现重大传染性疾病时,以匿名方式向另一方发出健康风险提示;或建立婚前健康信息自愿共享平台,在双方知情同意的前提下实现信息互通。此外,加强婚前健康教育、普及艾滋病防治知识,引导公众树立对疾病的科学认知与责任意识,同样刻不容缓。 湖北婚检艾滋隐瞒事件,不仅是个体悲剧,更是整个社会制度的警钟。唯有在尊重隐私权的基础上,构建更平衡、更人性化的公共卫生安全保障体系,才能避免医生继续陷入两难境地,才能让每一对步入婚姻的伴侣,真正享有健康与安全的权利。这场关乎生命与伦理的讨论,亟待更理性的思考与更有效的制度革新。 北京中公法律咨询中心主任陈中华

|